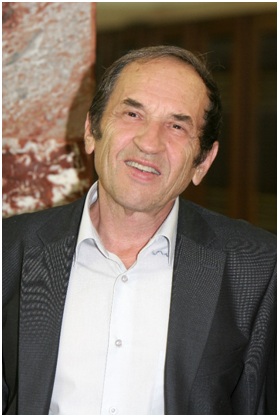

Купер Эдуард Адольфович (1942 – 2024)

Высококвалифицированный инженер-радиофизик, специалист в области разработки систем автоматизированного управления для различных электрофизических установок, при его непосредственном участии были созданы системы автоматизации электрон-позитронных установок ВЭПП-3, ВЭПП-4, «Сибирь» и других.

Родился 14 сентября 1942 года в селе Большое Уро Баргузинского района Республики Бурятия (тогда Бурят-Монгольской АССР) в семье служащих. В 1965 г. закончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Инженерная электрофизика». Работать в Институте ядерной физики СО АН СССР начал, еще будучи студентом, с 1964 года в должности лаборанта физической лаборатории. Уже тогда Эдуард Адольфович проявил себя как хорошо думающий инженер, предложил принципиальные решения по ряду радиотехнических задач, а после окончания вуза был принят в ИЯФ на должность инженера. С 1990 г. по 2012 г. возглавлял лабораторию 6-1. До последних дней работы в Институте занимал должность советника директора и главного научного сотрудника лаборатории 6-1.

Имя Эдуарда Адольфовича в первую очередь связано с созданием систем автоматизированного управления ускорительными комплексами. Вот как он сам вспоминал о начале их развития в ИЯФ:

«Первые эксперименты в Институте по применению ЭВМ для целей управления ускорителями начались в начале 70-х годов прошлого столетия.

Счастливые обстоятельства способствовали успешному старту и бурному развитию этого научного направления в течение нескольких десятилетий:

– появилась интересная, важная и трудная для того времени задача – научиться взаимосогласованно с основным полем с высокой точностью (0,02%) перестраивать токи в линзах вновь сооружаемого накопителя ВЭПП-3, т.е. реализовать, так называемую «резиновую» оптику;

– в 13 (радиоэлектронной) лаборатории Института была молодая команда – группа Нифонтова, которая считала, что любые задачи ей по плечу. И был у этой группы мудрый наставник, заведующий лабораторией М.М. Карлинер, которому удалось направить бурную энергию молодых оптимальным образом. (Пятидесяти лет мудрому наставнику тогда не было);

– в стране появились первые цифровые микросхемы. Пусть они были простейшие, гибридные, с незатейливыми возможностями. Но это уже была революция в электронике, открывались совершенно новые возможности;

– и, наконец, в подвале 1-го здания уже несколько лет успешно работала для сбора и обработки информации с детекторов ВЭПП-2 универсальная ЭВМ «МИНСК-22» с неплохими для того времени параметрами (50 000 операций в секунду и память 8К!).

Естественно, эти вычислительные ресурсы были применены и для создания первой системы автоматизированного управления. Для этого от вычислительной машины к пульту управления ВЭПП-3 был протянут 50-парный телефонный кабель длиной около 500 метров.

Пять адресных разрядов, 16 разрядов числа, бит знака и бит четности поступали на блок связи, который управлял как записью информации в регистры цифроаналоговых преобразователей, так и производил чтение этих регистров в ЭВМ. Значения кодов, записанные в цифроаналоговый преобразователь, индицировались на блоках индикации. Кроме того, управление от ЭВМ было полностью продублировано ручным – в то время трудно было даже представить другой вариант.

Следует отметить, что параметры впервые разработанных в Институте ЦАПов и сегодня [2019 год] выглядят прилично (16 разрядов + знак, погрешность – 0,005%).

Полностью система питания основного магнита и линз накопителя ВЭПП-3, управляемая от ЭВМ, заработала в 3-м квартале 1971 года. Результаты испытаний показали, что нестабильность тока основного магнита менее 0,01% за 8 часов, нестабильность тока квадрупольных линз менее 0,03%. Одновременно выявились и многочисленные недостатки. Все блоки системы были связаны 50-парными параллельными линиями. Возможности расширения системы были явно проблематичными, поиск неисправностей весьма трудоемкий, да и помехоустойчивость оказалась неудовлетворительной. К тому же стало понятно, что делить единственную ЭВМ на столь разные задачи невозможно.

Полученный опыт позволил перейти к следующему этапу эволюции систем автоматического управления в ИЯФ – разработке системы последовательной связи с соответствующим набором связного оборудования, когда к объекту (или группе объектов) для управления или измерения прокладывается не 50-парный кабель, а пара коаксиальных.

Стоимость системы, надежность и помехоустойчивость, возможности расширения и реконфигурации драматически изменились. Кроме того, стало понятно, что крайне полезно, а часто и необходимо, контролировать с помощью ЭВМ не только устройства питания магнитных элементов ускорителя, но все остальное: форму быстрых импульсных сигналов, параметры пучка, уровень вакуума, температуру в напряженных местах, временные интервалы, уровни радиации и т.д. Поэтому было принято решение разработать функционально полный набор измерительных и управляющих устройств для автоматизации ускорительных и других физических установок Института».

Позже Э.А. Купер руководил научной группой, которая занималась созданием системы автоматизированного управления комплексом ВЭПП-4. Из воспоминаний Э.А. Купера: «Для реализации многообразных и многочисленных функций контроля и управления элементами комплекса ВЭПП-4 были разработаны различные измерительные и управляющие устройства, необходимые для работы физических установок… Всего система содержала более 500 каналов управления и более 2000 измерений. Для того, чтобы вдохнуть жизнь в эти тысячи каналов, потребовалось написание соответствующего программного обеспечения. За короткое время был проделан колоссальный объем работы относительно небольшой командой физиков-ускорительщиков, которые хорошо понимали, что делают и зачем. Скорее всего, в то время это была самая продвинутая и самая большая в стране система автоматизированного управления крупной экспериментальной установкой».

Итоги работы научной группы привели Эдуарда Адольфовича в 1978 году к успешной защите диссертации «Структура и аппаратные средства системы управления ускорительно-накопительным комплексом ВЭПП-4» на соискание ученой степени кандидата технических наук.

Под руководством и при непосредственном участии Э.А. Купера были выполнены исследования и разработаны:

• структурная схема управления ускорительно-накопительным комплексом ВЭПП-4;

• комплект радиоэлектронной аппаратуры, включающий прецизионные цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, электронные блоки для измерения характеристик пучка заряженных частиц;

• приборы для многоканальных измерений различных физических величин, таких как: напряжение, заряд, температура, мощность дозы ионизирующего излучения и т.д.

Основные результаты работ Э.А. Купера докладывались на международных и всесоюзных научных конференциях, он выезжал в научные командировки в Венгрию (1982), ГДР (1983), Стэнфорд (США, 1989).

В 1993 г. Эдуард Адольфович защитил диссертацию «Автоматизированные системы контроля и управления ускорительно-накопительными комплексами ИЯФ им. Г. И. Будкера» на соискание ученой степени доктора технических наук. На основе анализа требований и условий работы ускорительно-накопительных комплексов им были предложены многоканальные управляющие и информационные системы. Впервые был разработан и внедрен функционально полный комплект измерительной, управляющей и визуализирующей аппаратуры, ориентированный на создание систем автоматизированного управления различными электрофизическими установками.

Предложенные Э.А. Купером методы построения многоканальных измерительных систем широко применялись во многих научных организациях страны. Схемные и структурные решения, первоначально примененные в аппаратуре систем автоматизированного управления, послужили основой для ряда приборов, разработанных в ИЯФ, а затем переданных в промышленность для серийного производства. Э.А. Купер принимал участие в создании, обслуживании и развитии измерительной и управляющей частей системы управления и систем различного питания инжекционного комплекса ВЭПП-5. Длительное время Институт является признанным в стране лидером в области автоматизированного управления крупными физическими установками, и в этом велика заслуга Эдуарда Адольфовича Купера.

Большое внимание Э.А. Купер уделял и подготовке научно-технических кадров: под его руководством проходили практику и защищали дипломные проекты многие студенты-радиофизики. С 1984 года читал курс лекций на кафедре информатики в Новосибирском государственном университете.

Автор более 250 научных работ, 3 изобретений. Под его научным руководством защищено 4 кандидатских диссертации.

В 1985 году в составе группы участников Э.А. Купер получил Государственную премию СССР в области науки и техники – за создание метода микроколоночной жидкостной хроматографии, разработку и организацию производства микроколоночных жидкостных хроматографов «Обь-4» («Милихром»). Сотрудники лаб. № 6 Э.А. Купер и В.В. Каргальцев, вошедшие в число лауреатов, разработали электронику «Милихрома».

Его научная деятельность была неоднократно отмечена наградами:

• Памятным знаком "За труд во благо города", НСО (2003);

• Почетной грамотой РАН и Профсоюза работников РАН – за большой вклад в развитие академической науки в Сибири и достигнутые успехи в научной деятельности (2007);

• Почетным знаком "Серебряная сигма", СО РАН (2007).

Э.А. Купер много занимался и общественной деятельностью: работал в профбюро лаборатории, занимался организацией и был председателем комиссии при проведении конкурса молодых радиомонтажников, неоднократно был победителем социалистического соревнования и дважды был представлен на Доску почета Института.

Друзья и коллеги запомнили Э.А. Купера общительным, эрудированным, обладающим чувством юмора. В тоже время он мог принципиально, иногда и резко, отстаивать свою позицию в научном споре.

В 1994 году в лабораторию 8-0 был принят практикантом сын Эдуарда Адольфовича – Константин Эдуардович Купер. За прошедшие годы он работал стажером, лаборантом, инженером, младшим научным и научным сотрудником. С 2013 года – старший научный сотрудник сектора 8-21, занимается исследованиями с использованием синхротронного излучения.